素描杨以涵先生

作者:党委宣传部

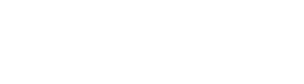

杨以涵,1927年2月出生,辽宁铁岭人。1949年毕业于东北大学电机系。1950年入哈尔滨工业大学电机系读电力专业研究生,1952年研究生毕业,随后留在哈工大任教,1961年调往北京电力学院,直到2008年离休。1986年被国务院批准为博士研究生导师。首批国务院特殊津贴获得者。曾任中国电机工程学会高级会员、国家自然科学基金电工学科评议组成员、国家学位委员会电工学科评议组成员。

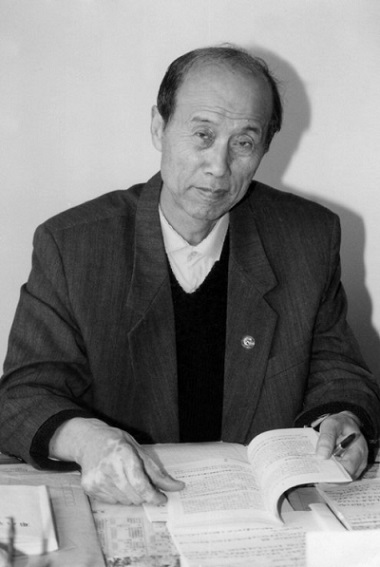

1970年,解决了“8”字形绕组电流分布的理论问题,为我国第一台大容量“8”字形绕组电炉变压器的设计奠定了基础。1976年提出防铁磁谐振电压互感器方案,在生产中已推广使用。由他提出并在他指导下完成的“小电流接地系统微机选线装置”及“发电厂和变电所操作票开出专家系统”等成果在生产中已得到推广应用。

素描杨以涵教授

——写在2006年春末

我拒绝过许多采访。可你是忘年交,我没有办法。但,你要写我是个人,而不是神,因为人都有缺点。吹出来的东西,谁也不相信。

——杨以涵

说这话的时候,我和这位老人刚刚从热闹的研究生毕业典礼回到房间。这会,不知有多人会恨死我了。因为老人是在与全校和几个系研究生合影后,被我“抢”走了。我们一路走来,一些学生穿着硕士服要求与他合影,他都答应了。最后,在踏上接待中心的台阶时,还有老师追着请他:我们系学生也想与你合影呢…….

走进楼内的第一件事是把借来的领带和西服还给人家,他依旧穿上了自己那深色的旧夹克衫。毕竟80岁了,他要戴上一个小小的助听器才能听到我的问话。于是,我们把一切的喧闹与纷繁关在屋外,开始了难得的早就该有的这样安静的交谈。

如今带着10个博士、20个硕士的他,非常坦诚曾经的失败。

他从85年开始研发的“小电流接地选线”技术,局限于当年的思想认识水平,在并不成熟、完善的时期,被许多人很简单地模仿、转让。那时的人们,当然也包括我们的杨以涵教授,还没有保护知识产权的概念,这种照猫画虎的结果,是导致全国出现了一个应用高达八千多台的高峰,问题当然很快就随之出现了。

90年代末期,许多电力单位反映“小电流接地选线不行了、不好使了。”停用的停用、拆装的拆装,走到哪的他,都碰到人家的责问。他完全可以去为自己申辩:有些不是我的东西!也不是我的技术,是被非法盗用后的后果。可他说:“没有必要去回避这套设备还存在着问题,我要搞清楚问题出现在哪里?也许是设备本身确实存在问题,也许是管理有问题。我还是很相信自己,人家做不到的,我要做到,我一定要把原因找出来。”

2000年,他们为此成功地申请了国家自然科技基金。

现在说起这事,平静的老人一口一个:“还要感谢学校,在那么紧张的状况下,专门为我拨了一间房子,建立了小电流接地选线实验室。”就这样,老人仅带着一个研究生,专心致志埋头扎进了实验室。每天要做几百次实验,先后做了上千次的实验。

那是一个金色的秋天,在微微的清风里,他们轻松愉快地走出实验室,带着用疲惫与汗水换来成功的实验数据,开始到处去寻找现场实验的合作伙伴了。不少熟识的人,依然被当年的失败所惊吓,明确地表示不能再上当了。老人却没有服输,他很坚定地表示:“我们有把握再次启动。”

在一次次无奈地碰壁后,他们终于在丹东电力局找到了敢于共同承担风险的合作伙伴!这以后的岁月里,老人就在北京与丹东之间往来着,一去就是一两个礼拜。他太执著了,一定要亲自看到自己成果的应用数据。他对自己说:“生命给我的时间不多了,我不干就拉倒了。干,就彻底解决问题。”

四年多的时间里,现场的故障录波从100多次到今天的200多次,选线正确率达到96%。而那4%的故障未选对,经过剥皮查找原因是接线错了。这时的老人放心了,他可以在任何场合告诉所有人:“小电流接地选线有把握使

选线正确率达到90%,剩下的10%可能由于硬件问题或者管理问题,也可以迅速地把问题所在告诉使用方。”

如今,新一代的小电流接地选线设备,已经成功地在河北、河南和山西、辽宁推广,上了100多台。我们有理由相信,浸透着老人一生心血的小电流接地选线,前景是会灿烂的。

按照国家规定的教师退休年龄,老人在60岁时就可以休息了。就算多干5年、10年,70岁时也该放松放松,回家去含饴弄孙了。可我们的杨以涵教授认为,他现在做着事情才叫休息和玩乐,否则,“活得太没有意思了,再说我还有许多事情要做哪!”

去年开始,我们的这个不服老的老人:“觉得事情是没有尽头和止境的,还要继续挖掘。”因为,“一个好的博导,最主要的问题是帮助学生选择研究课题。这是路线和方向的大问题!”他要开始做“消弧线圈”的项目了。

以前的变电所规模小,不需要消弧的概念。现在去找了几家大厂,想在人家大厂的设备中安装消弧系统。人家回答的很干脆:“那玩意儿,我们也会做。”让我很意外的是这个上午,老人从北京昨天晚上赶到学校,就开始接待他的学生,今天又参加了整个研究生的毕业典礼。折腾了整整一天多了的他,还是那么精神矍铄、思维敏捷。谈话中他经常引用古典文学作品和现代社会中的领袖人物语言。比如这会儿他说;“当初,孙中山闹革命的政策是依靠军阀打军阀!最后失败了。所以毛主席闹革命时,就坚持成立自己的武装。”不知道是不是所有的老人都会这样开心地笑,反正他这会的笑,让我也很开心。他笑着说自己是在毛主席的成功中得到了启发,既然求别人不行,那就自己研究。这样不仅消弧线圈的问题解决了,同时还将选线的功能也一并解决了。现在,仅仅实验一年有了自己特色的选线准、消弧好的设备,已经在沈阳和山西安装了三台。老人很自信:“我们准备用一年多时间去完善和推广这项新技术!”

这以后还有事要做吗?我已经有些迟疑地问。

他回答:“当然考虑过了,我还准备完成配电网的定位系统。输电网的定位比较简单,但国际上研究配电网定位的人,到目前为止还没有成功。今年年底应该没有问题,可以解决了。”我有些怀疑:“您那么肯定?”他又爽朗地笑了:“当年,八路军打国民党,知道他们在哪儿?所以才一打就胜。过去,我也像国民党一样打过败仗。现在,我是八路军了。我清楚地知道问题在哪了,解决的办法也有了。”

我都觉得自己有些唠叨了,问:“明年的活安排了吗?”他马上说:“要是今年不死,明年我还在的话,就在这个基础上一是做做数字变电站;二是想研究一下大电网大停电事故的防止方法……”我无语了,沉默地看着他。他也放低了声音,轻轻地叹了一口气:“估计,我也许做不出来了。谁知道我哪天死?假如老不死多好,我也就能老做事了。”

我有意把话题转到他的教学上。你带了那么多学生,带得过来吗?

他反应很快:“我这叫韩信点兵,多多益善。过去带一个学生,我跟他一起干,还很累。后来,我带的学生一人一个课题,力量分散,也不行。现在,我是集中力量打歼灭战。一个一个课题去攻破。现在我成熟了,知道在哪儿用兵了。”这哪儿是个做教师的?我分明看见一个将领在统帅着自己的部队,去冲锋陷阵、攻克了一个个堡垒和阵地!那飘扬的旗帜上,写满了过去大大小小成功和失败的战例。

人,走到这种境地,总该以为自己的成功是非凡的、是震撼的吧?相反,老人的那种发自内心的感恩心态,很让我为之感动。

他一再强调,没有领导的支持不行,没有大家的支持不行。他给大家的定义是最可爱的人!因为是大家给了他精神鼓励。比如,有人去帮他修锁;还有刚才那些愿意和他这样一个老头合影的学生。还有的,就是他课题组里那些实际在干活的人。

“我非常热爱学校!就是因为我在这里觉得很温暖、觉得大家都对我很好。所以不论谁大事小事找我,只要能帮忙,我一定去认真地做,我不会拒绝别人。”这会的他激动了,在不停地擦眼泪。我竟然迟钝的以为是老年人的眼睛有问题了,傻傻地问他:“你眼睛不舒服吗?怎么流泪了?”他失声地捂住自己的眼睛:“是学校和大家对我太好了!我有些控制不住了……”

你说什么是大家风范?

当你面对着这样一位谦虚、认真,在他事业的领域里一直在追求着完美,在别人眼中无疑已是泰斗与大师级的人物了。而他却告诉你:“教师和学生应该成为朋友,最要紧的是要爱他们。你得热爱自己的工作,用你的热情去感染学生。不要让他们在你这学到不好的东西。” 那朴实的语言,平和的语气,缓缓道来却能让人受到深深的感染。

现在的他,住在140平米的房间里,喜欢家里干干静静、简简单单的。每天早上,必定是他先起床煮稀饭。而后,坐着班车去学校,中午在食堂里随便吃点,晚上再坐班车回家。我奇怪:“你还没有专车?”他说:“班车好,特别热闹。”平时1/3的时间,是他去买菜,晚餐他是夫人的助手。他以为在家里,男人和女人是完全平等的。他还很为自己煮稀饭的水平骄傲:“你去北京,我一定请你吃稀饭。许多吃过的人,评价都很高。”

今年春节,他太满足了。80岁的他,第一次穿上合身的棉裤。他说:“一辈子都以为鞋子可以不跟脚,衣服可以大一些,棉裤则经常往下掉,要提溜着。”我也无法遮掩自己了,大笑道:“您80了,终于明白了。”他也高兴了:“我现在再也不穿不合身的衣服了,我知道了这事原来是可以解决的。”

当我们的生活已经奢华、富庶到了今天,还有这样甘心用自己所有的知识、智慧和善良与责任,去一步步地实现心中那一个个沉甸甸的设想和规划,你能不为之喝彩与祝福吗?这是一个80岁老人美好的心愿和难以推却的重任。

这个春天里,我紧握着他那绵软的手,路旁嫩黄的迎春花伴着轻轻流过脸庞的泪水在心底低语:杨老师,保重……

(原载2006年4月28日华电校报)

老教授的情怀

“我今年76岁了,我还要在有生之年为华电做些实事,为学校拿几个大奖。”一句饱含深情的话语使我们理解了——

老教授不是别人,正是我校德高望重的博士生导师杨以涵教授。大半生耕耘在华电,至今已桃李满天下。华电能有今天,杨教授功不可没。

老教授已76岁高龄。

4月11日下午,杨教授从北京校区赶来参加研究生毕业典礼。拍照、讲话、交流……一下午忙忙碌碌之后,我一个电话打过去,老教授很爽快地就同意接受我的采访。

我是冲着篇首的那句话来的。一个教授有这样的志愿并不稀奇,但已近耄耋之年的老人说出来就真的是豪言壮语。这句话背后的是什么呢?我带着疑惑直奔主题。

其实,疑惑在见到杨教授后已消逝了一半。因为老教授一开门就传达给我两个字:巍峨。想想一个年近八旬的老人能有这样的气质,那他的心胸如何是显然的。

“我大半生都在华电工作,也做出了一些成绩。前一段学校通过了‘211’验收,拿到国家重点学科,进入了新的发展天地。高兴啊,那几天都睡不着觉。但我也觉得我们不是绰绰有余的,刚刚够格。还可以有更大的作为。我这一辈子没拿过国家大奖,别人把我抬得很高,但我老头子清楚着呐!我影响咱们学校进入更高的层次,心里很不是滋味——我欠债啊,欠广大师生员工一笔债。正好我现在还有时间,想好好利用这把老骨头再干些事情。弥补过去的不足,给学校再留下点儿东西。”

说这话时杨教授认真地看着我,声音里明显露出激动之情。

衷肠尽叙,老教授闭口不言。我回过神来,赶紧问能不能说一下您具体的打算?

杨教授挪了一下身子,霎时间又来了兴致,向我谈了几件要去实现的夙愿:一是小电流接地系统弦线和消弧线圈。这是一个难题。但通过不久前建立的一个全国独一无二的高压模拟实验室,已产生了不错的效果。现在还不是尽善尽美,要继续完善,“希望能为学校争个光”。二是光学电流互感器的研究。这是国际学术界目前仍未解决的课题。搞了几年,提出了一些新的办法,并且实验证明是对的。“要全力以赴争取早日完成。”三是正在筹备的数字电力系统项目。准备把它做成国内先进水平。这是一个跨学科的项目,难度大,工作量大,计划在校内广泛合作,组成一个较大的科研队伍。“我还有点儿号召力,主要靠大家一块儿干。”

这些项目老教授一口气介绍下来,倒象是在立军令状。对于我这个晚辈,他毫不掩饰,并且从他的表情上我看出,他已渐渐进入某种程度的兴奋状态。那些都是他的“家珍”啊!

他最后还不忘补充,“也许以后可以通过这证明一下老人的价值。当然,岁月不饶人。学校未来的发展还主要靠发挥年轻人的力量,老人和年轻人一块儿干。人多势众啊!”说到这里,老人做了一个双手抱怀的姿势,很有力的那种。

提到年轻人,我顺势问他今天参加毕业典礼的感受。他说他们赶上了好时候,也很争气,“一代比一代强啦!”感叹之后,老人还来了一个精彩的比喻:好比踢足球,老的踢不好,但只要一代代不放弃追求,梦想会慢慢实现的。四十四年,中国不进世界杯了吗?

老教授越说越有兴致,渐渐地我觉得我们进入到一种“热火”的交流状态,聊学校发展、重点学科,也说团队精神、学术腐败。而一提到学生,他作为一名普通教师的关爱之情就自然流露出来。他说学生是学校一笔最为宝贵的财富,学生好,学校才有希望。任何一个老师,他的中心首先就是爱学生。爱自己的服务对象,“学生的进步是为人师者最快乐的事情”。“孔子说,‘泛爱众,而亲仁,人之本也’。这句话可做为同学们为人处世的一个原则。”他还希望同学们树立事业观,抓住机遇,耐得寂寞,作出一些有益国家、人民和学校及个人的大事情。

不知不觉一个小时过去了,一位要与杨教授谈项目的老师等了也差不多半小时了,为不再耽搁杨教授的宝贵时间,我起身告辞。老教授坚持送我到门口,就在挥手时他好像忽然想起什么,拉住我的手叮嘱我告诉大家:

华电师生要充分利用发展的大好机会,乘胜前进。永远不要满足,咱们要打“五连冠”!

(原载2002年4月25日华电校报)

对门的杨以涵先生家

我们家在11号楼时,对门住的是杨以涵先生家。

那时,曲阿姨在保定市的医院上班,早出晚归的,很辛苦。有时忙起来,许多天见不到她。杨以涵先生也是事业型的,夫妇俩基本上没有时间处理家务活。所以,家里是真的很乱。

这样的家庭,就苦了那时还读小学的小女儿杨镜非了。

杨镜非是我的好朋友,和姐姐杨曲年龄相差挺多。据曲阿姨说是文革后期时“没事”了,才有点“意外”地有了她。小镜非是脖子上挂着钥匙长大的孩子,也不知道她每天都吃什么,好像很像我们小学的时候,一天三顿是在食堂里吃的。吃,有食堂了。穿的,可就乱七八糟了。经常是鞋子后跟都破了,露着脚后跟,还踢踢踏踏地拖拉着去上学。有时天很冷了,看着让人有些心疼。

不过,2006年的春天,采访杨以涵先生时,听到他说一辈子的衣服穿得都不合体。后来买到合身的棉裤了,才知道原本衣服是可以穿得这么舒服的。联想到小镜非那时的样子,也就不足为奇了。

曲阿姨喜欢养花,养那种不太费事的花,客厅和凉台上都养着花,最名贵的有君子兰和昙花。记忆中花开时节,还经常邀请人来参观。

那时,杨以涵先生时常有些外事活动。

小镜非也很喜欢我养的波斯猫“阿纯”。有一天我说:“镜非,下次你跟爸爸去陪客人吃饭时,记着把剩下的鱼和鸡骨头带回来,看看阿纯吃不吃啊?”她一口应允了。阿纯很挑剔,只吃鲫鱼拌米饭和鸡骨头。没几天,她敲门喊:“我给阿纯带了条鱼回来。”我奇怪:“怎么没人吃啊?”她回答:鱼刚端上来,我就想起来阿纯要吃了,就说:“都别吃鱼啊,我要带回去给对门的猫吃。”我哈哈大笑了:“天哪!我是让你等大家吃完饭后,再看看阿纯能吃的,打包带回来。”

后来,在研究生部碰到杨以涵先生,很亲切,说回家我给你做正宗的东北小鸡炖蘑菇。带着我去了在小营的旧房子的家。

先生在那又洗又切的。锅里炖着小鸡炖蘑菇时,我们就在客厅里聊天。开饭时,那香喷喷的鸡肉和没洗干净的蘑菇搅在一起,一口吃下去牙碜极了。

在学校,杨以涵先生是知名学者、专家。在我眼里,就是镜非的爸爸,对门的叔叔。他给女儿起名的含义是要她每天看看镜子,找找自己不对的地方。有一段很无助的时候,我就去找他诉说心中的苦闷。他从没有拒绝过我,每次都很和蔼地说:“好的。我看看这事该怎么解决。”

杨镜非小时候的心愿是去剑桥读书。长大后的她,去了上海交大,留在那里当了老师。曲阿姨后来到学校校医院了,杨曲后来也在学校了。2012年采访张保衡先生时,我专门跑到楼上去看了看曲阿姨。前几天,又凑巧碰到他们一家盛装要出门,匆匆地和全家人打了招呼。

与这些知识分子为邻,最大的好处是,你会变得非常简单,没有那些婆婆妈妈的事。

刚到保定,小城还很闭塞,学校里没有人穿裙子。我很奇怪,问当时的教研室副主任朱希彦老师,朱老师想了想回答:“只要不带学生,你就可以穿。”

中学时代,好不容易借到本竖排本的《简•爱》。读了10多页,都是铺垫简•爱小时候在舅父家的不幸遭遇,在寄宿教会学校受到惩戒的困苦生活环境。读着乏味。也是去找了位解放前在上海复旦读大学的邻居叔叔询问:“我知道这是本名著,为什么读不下去呢?”那位叔叔只是说:“你知道解放前,这本书就很抢手。书店买不到,我们读大学时是到处去地摊上找到的。”于是,我信心满满地回来很快就读到了简•爱一个人在旷野里,罗契斯特尔被惊吓的马摔伤的情节……一口气读到天亮。

无论这世界怎样变幻。人类在温饱后,不能只靠金钱去炫耀装点。而精神世界的充实,会让你获得的享受是充实和真实的。

所以,与知识分子为邻,是件很幸福的事。

从伟大的孟母到卑微的我,大家是有共识的。